Pepi de Boissieu

Text by 페피 드 브아시으 Pepi de Boissieu

Translation by 박상미 Mimi Park

음식의 보이지 않는 측면을 우리에게 보여주는 메신저, 페피 드 브아시으와의 인터뷰.

Interview with Pepi de Boissieu,

a messenger who reveals the invisible aspect of food.

재료는 그 자체로 아름답고 저는 그러한 재료 본연의 아름다움을 강조하는 역할을 해서 사람들의 이해를 돕고 있어요. 이미 아름다운 음식을 외형적으로 더 아름답게 만들려는 노력은 저에게 무의미해요.”

“Food is perfect as it is, and I try to bring out the beauty of the food to make people understand that, as it is, it is beautiful. There is nothing I can do to make it better in appearance.

Interview by Clumsy

안녕하세요. 만나게 되어 반갑습니다. 바쁘신 와중에도 인터뷰에 응해주셔서 감사드려요.

초대해 주셔서 감사해요. 최근 새로운 프로젝트를 시작한 데다가, 세네갈에 학교를 짓는 일 때문에 여행이 잦아서 일이 많았습니다.

당신은 푸드 스타일리스트, 푸드 컨셉추얼리스트, 아티스트의 면모를 드러내며 작업을 하고 있어요. 자신을 어떻게 정의하고 있나요?

글쎄요, 말씀하신 내용 중엔 없는 것 같아요. 저는 아트 디렉터로 일을 시작했고, 아트 디렉션을 여러 가지 다른 주제에 다양한 각도로 적용해왔어요. 개인적으로는 저 자신을 호기심 많은 사람이라고 정의하고 싶어요.

아트 디렉터로서 일을 시작하고, 음식을 당신의 주된 미디엄으로 다루게 된 계기에 대해 묻고 싶어요.

저는 늘 음식을 사랑했어요. 23살에는 브라질에서 레스토랑을 운영하기도 했죠. 멋지고 바쁘고 정신없는 경험이었어요. 그러다 스페인 아티스트인 안토니 미랄다Antoni Miralda를 만나면서부터 본격적으로 일을 하게 됐어요. 그를 처음 만나게 된 계기가 재미있는데요. 우리는 같은 건물에 사는 이웃이었어요. 어느 날 이른 아침에 잠옷 차림으로 빵을 사러 갔는데, 그도 잠옷을 입고 있었고, 서로 잠옷을 입고 있다며 놀렸죠. 그렇게 친해졌어요. 당시에 미랄다는 바르셀로나 중심에 푸드 아트, 푸드 컬처를 위한 갤러리를 갖고 있었는데, 제게 갤러리 운영을 부탁했어요. 당시 미랄다는 예술가로서 다른 작업을 하느라 바빴거든요. 그래서 그와 함께 3년간 갤러리를 운영했어요. 그러던 어느 날 어떤 분이 저에게 푸드 프로젝트를 의뢰했어요. 미랄다와 의논해보겠다고 하자 그분이 제 프로젝트를 원한다고 말하더라고요. 저는 갑자기 홈 스튜디오를 차리게 됐고, 그렇게 모든 일이 시작되었죠.

당신이 안토니 미랄다와 함께 일하면서 얻은 가장 강렬한 경험 혹은 태도가 있나요?

제가 처음 미랄다를 만났을 때가 2010년이었고 당시에는 음식으로 작업하는 사람들은 별로 없었어요. 미랄다는 음식이 제 생각을 표현하는 미디엄이 될 수 있다는 걸 깨닫게 해주었죠. 음식이라는 주제에 대해 부분적인 면만 보는 것이 아니라 전체로 인식할 수 있도록 도와주었고요. 뭐라 구체적으로 말할 수 없는 총체적인 경험이죠.

아티스트로서 음식이라는 매체가 지닌 특징은 무엇이라고 생각하나요?

미랄다와 일하면서 음식을 이야기를 담을 수 있는 그릇, 매체로 바라보기 시작했어요. 친구들과 모일 때면 늘 음식과 음료가 있죠. 음식은 우리를 모이게 하는 사회적 접착제이고 강력한 소통의 도구예요. 저는 음식 그 자체의 예술적인 측면뿐 아니라 음식의 도구적인 측면에도 주의를 기울이고 있어요. 음식을 통해 정치, 역사, 지리, 영성, 예술, 디자인 등 여러 주제를 말할 수 있으니까요. 하지만 정작 음식을 먹을 때는 이런 점을 잘 깨닫지 못해요. 매체로서 음식은 탐험하기 좋은 도구이고, 이 분야는 이제 시작인 것 같아요. 연구할 것도 많고, 미래를 위한 음식을 통해 나올 수 있는 프로젝트도 무궁무진하다고 생각해요. 이 세상을 지탱할 수 있고, 사람들이 함께 모일 수 있는 미래요.

이 시대에 음식을 먹는다는 것은 정치적인 행위에 가까워요. 무엇을 먹을지 매일 투표하는 것과 다름 없으니까요. 많은 사람이 넷플릭스를 통해 음식 시리즈를 보거나 인스타그램을 통해 음식 사진을 보죠. 하지만 저는 가장 핵심적인 부분이 결여되었다는 느낌을 받아요. 그 핵심이 음식의 전부인데 말이죠. 음식 이미지와 음식 쇼를 소비하는 사람들은 음식을 만들어 먹지 않아요. 지금의 저는 음식의 미적인 부분보다 정치적이고 의학적이고 정신적인 측면에 더 관심을 두고 있어요.

“

음식을 나누어 먹는다는 건 교감을 나누는 일이에요.

중요한 것은 그 식탁에서 어떤 에너지가 오고 가느냐 하는 것이죠.

CLUMSY의 시즌1 주제는 ‘지리학적 상상력’이에요. 당신의 성장 배경, 특히 지역적인 측면이 현재의 당신에게 어떤 영향을 미쳤나요?

제 어머니는 아르헨티나인, 아버지는 프랑스인이에요. 미국에서 태어났고, 유럽에서도 지낸 적이 있죠. 몇 년 동안 브라질에서도 살았는데 이곳에서도 영향을 많이 받았고요. 다양한 문화를 체험하면 시야를 넓힐 수 있고, 세상을 다각도에서 인식하는 데 도움을 받게 돼요. 자신의 지리적 영역을 확장할수록 문화, 음식, 인사하는 법, 사랑, 세상을 바라보는 방법 등 많은 것들을 통합하는 방법을 배울 수 있어요. 자라면서 다양한 문화를 경험할 수 있어서 운이 좋았다고 생각해요. 그래서 저는 어떤 사안을 볼 때 삶이라는 맥락 안에서 통합적으로 보는 시각을 갖게 된 것 같아요.

바르셀로나를 작업과 생활의 근거지로 삼은 이유는 무엇인가요?

바르셀로나를 처음부터 좋아하진 않았어요. 이사할 계획이 있었던 건 아니었고, 여러 상황 때문에 머무르게 됐죠. 그러다 어느 순간 좋아지기 시작했어요. 요즘은 이 도시가 너무 좋아요. 물리적인 집이라기보다는 정신적인 집이요. 바르셀로나는 작은 도시에요. 자전거를 타고 어디든 갈 수 있고, 삶의 질이 높고, 주변에 자연이 있죠. 그중에서도 이 도시의 페이스를 가장 사랑해요. 느리게 가고 싶다면 느리게, 빠르게 가고 싶다면 빠르게 갈 수 있는 도시거든요. 빠르게 가다가도 다시 느려질 수 있고요. 페이스를 선택할 수 있다는 건 제게는 삶의 질이 높다는 것을 의미해요. 무언가를 만들고 작업을 할 수 있는 여유를 주고, 다른 주제를 사유할 수 있게 해주니까요.

스페인, 그중에서도 바르셀로나의 식문화와 식자재는 매우 다채롭다고 알려져 있는데요. 바르셀로나의 ‘로컬 푸드’에 대한 인식은 어떠한가요?

바르셀로나는 좋은 식자재를 찾을 수 있는 도시에요. 토마토를 예로 들면, 여기서 아직 토마토는 그저 토마토예요. 개발된 음식 상품이 아니죠. 이곳에는 젊은이들, 특히 다시 농부가 되려는 청년들이 여러 프로젝트를 벌이고 있어요. 이들은 오래된 사업을 도우면서 더 지속적이고, 지역적이고, 환경을 지키는 방법으로 노력하고 있어요. 저는 이러한 프로젝트들이 유망하다고 생각해요. 그 외에도 많은 사람이 생선, 채소, 과일에 대한 재미있는 프로젝트를 시작했고, 육류를 대체할 방법에 대한 연구도 진행되고 있죠. ‘Heura’라는 기업은 새로운 단백질에 대해 연구하는 멋진 일을 하고 있고요. 저는 바르셀로나에 지역 음식에 대해 진지하게 생각하는 젊고, 강력한 세대가 있다고 봐요. 이들의 일이 활발하게 진행되고 있는 것을 느껴요.

당신은 실제로 식탁에 오르는 음식을 어디서, 어떻게 고르나요?

쇼핑하는 데 시간이 오래 걸려요. 재료들을 한 가게에서 모두 구하기 어려워서 다 다른 가게에서 사게 되거든요. 거의 투어나 다름없죠. 저는 제 물건을 잘 골라요. 재료를 도시 내에서, 혹은 도시 근방이나 같은 지방에서 생산하는 사람에게 구하려고 노력하고, 많은 양이 필요할 때는 지역에서 대량으로 생산하는 사람에게 사기도 해요. 최근에는 필요 이상으로 많은 상품을 팔지 않거나 매입하지 않는 상점, 상인들에게 감사함을 느끼고 있어요. 바르셀로나의 어떤 시장들은 관광객들이 많이 오거든요. 큰 마켓이 두 군데 있는데, 갈 때마다 엄청난 양의 과일, 생선, 채소들이 쌓여있어요. 제가 좋아하지 않는 풍경이죠. 사람들이 와서 사진을 찍기 때문에 그렇게 쌓아두는 건데요, 저는 매대를 채우기보다 비워야 한다고 생각해요. 무언가 ‘예쁘기 때문에 산다’라는 생각을 전환하면 우리는 더 나은 삶을 살 수 있어요.

당신의 프레젠테이션 스타일은 음식 자체로서의 생명력과 음식이 자라나는 환경을 떠올리게 해요. 특히 ‘Thomaz Saavedra Gallery’, ‘Light without Sunlight’ 등이 그렇죠. 이러한 스타일을 추구하는 이유는 무엇인가요?

저는 주로 자연에서 영감을 얻어요. 저에게 자연은 완벽한 뮤즈죠. 흔히 푸드 디자인이라는 말을 쓰는데 이건 일종의 산업 용어예요. 음식은 이미 완벽하게 디자인되어 있어요. 더 이상 할 것이 없죠. 그래서 저는 음식에 최대한 개입하지 않으려고 해요. 재료는 그 자체로 아름답고 저는 그러한 재료 본연의 아름다움을 강조하는 역할을 해서 사람들의 이해를 돕고 있어요. 이미 아름다운 음식을 외형적으로 더 아름답게 만들려는 노력은 저에게 무의미해요.

우리는 매일 식사를 준비하고 사람들과 음식을 나누어 먹어요. 무엇이 우리의 식사 시간을 특별하게 만들어줄까요?

음식을 나누어 먹는다는 건 교감을 나누는 일이에요. 중요한 것은 그 식탁에서 어떤 에너지가 오고 가느냐 하는 것이죠. 경계를 허물고, 재료가 어디서 오는지, 사람들이 어디로 나아가는지 알게 될 수도 있으니까요. 그 에너지야말로 식사가 주는 영향력이 아닐까요? 누군가와 함께 빵을 나눠 먹으면 서로의 목을 부러뜨릴 수 없다는 말도 있잖아요.

당신은 프로젝트에서 오행(Five elements)과 4원소의 요소와 테마를 수년간 사용해왔어요. 이 요소들이 당신에게 흥미로운 이유는 무엇인가요? 작업 속에서 이 요소를 어떻게 사용하고 있나요?

현재 연금술을 공부한 지 1년 정도 되어가는데, 지구와 생명이 이 원소를 통해 만들어졌다는 걸 깨닫게 됐어요. 이 원소들이 없다면 우리는 존재할 수 없죠. 이러한 무형의 요소를 땅에 고정하고 재료화해서 프로젝트로 만드는 일은 쉽지 않은 일이에요. 그래서 종종 이러한 주제에 대해 어떻게 이야기할 수 있을지, 어떻게 접근할지 상상하곤 해요. 저는 어렸을 때부터 보이지 않는 세계에 관심이 아주 많았어요. 그 세계 안에서 일어나는 연결은 우리를 만들고, 행동하게 하고, 소통하게 하고, 느끼게 해요. 이러한 전체론적인 접근을 어떻게 작업 속에서 다루고, 보이지 않는 세계를 다른 사람들과 어떻게 이어줄 수 있을지 끊임없이 고민하죠. 이런 방식을 만들어나가고, 창조하고, 그것에 대해 이야기할 수 있다는 게 제게는 흥미로운 일이에요.

CLUMSY는 당신의 프로젝트 중 불을 주제로 한 ‘The Transforming Power of Fire’와 물, 지구, 공기, 태양을 다룬 ‘Vital’에 특별히 주목했어요. 이 프로젝트에 대한 이야기를 더 듣고 싶어요.

‘The Transforming Power of Fire’는 불에 대한 탐구였어요. <엘도라도>라는 잡지를 위해 원시적인 이미지를 만들고 글을 썼죠. 에세이의 내용은 불이 어떻게 우리의 먹는 방식과 뇌를 발달시켰는가에 대한 것이었어요. 인간의 진화에서 불의 사용은 아주 중요한 클라이맥스였으니까요. 특히 불을 발견하고 요리를 할 수 있게 된 점이요. ‘Vital’은 원소에 대한 프로젝트였고, 밀라노에 있는 라일라 고하르Laila Gohar와 함께 진행했어요. 우리는 원소가 어떻게 음식을 이루고 있는지, 이것을 사람들이 어떻게 경험할 수 있는지 보여주고 싶었어요. 그래서 음식에 포함된 물의 함유량을 사용했어요. 아주 적은 양의 물을 함유한 음식, 예를 들어 수분이 0% 올리브 오일부터 수분이 90%인 수박까지 경험할 수 있게 했죠. 물이라는 원소에 대한 감각을 사람들이 음식을 통해 입속에서 느낄 수 있도록요. 태양은 불을 대표하는 것이라 사용했고, 밀라노의 농부들에게서 햇빛으로 말린 과일을 사 와서 표현했죠. 이런 접근 방식으로 진행된 프로젝트에요.

당신은 한 인터뷰에서 ‘나’ 중심 사고에서 벗어나 ‘우리’로 사고하는 방향으로 나아가야 한다고 말한 적이 있죠. 이런 방향을 지향하게 된 계기 혹은 영향받은 사상이 있나요?

이건 저와 새로운 프로젝트 ‘Dora Darr’를 시작한 동업자 Nat Sly과 공유하는 모토에요. 우리는 현재 아주 개인적인 세상에 살고 있다고 생각해요. 대개 많은 상황에서, 우리의 행동이나 결정이 어떤 결과를 가져올지에 대해 무지하고, 서로 엮여 있다는 것에 무감각해요. 같은 세상에, 같은 생태계에 속해있다는 걸 잊고 있죠. 이 생각을 바꿀 때에요. 나를 중심으로 생각하고 세상을 보는 시각에서 공동체로서의 우리, 커뮤니티로서의 우리, 인간 전체로서의 우리로 시각을 전환해야 해요. 지금까지 해왔던 것보다 더 화합하고, 같이 일하는 법을 배워야 하죠. 당신이 나를 돕고 있고, 나도 당신을 돕고 있다는 식으로요.

당신이 해준 이야기가 저에게는 동양적인 사고방식으로 들려요. 혹시 동양 철학에 대해 공부한 적이 있거나 관심이 있나요?

제대로 공부해본 적은 없지만 책은 많이 읽었어요. 지금은 연금술을 공부하면서 도교, 중국 의학, 인도 전통 의학(Ayurveda)에 대해서 탐구하고 있죠. 최근에는 한 세기 전 중국의 흐름이었던 여성 도교에 대해 읽고 있는데, 매우 흥미로워요. 저에게 동양은 멀리 있고, 제대로 공부한 적은 없지만 하나의 문화로서 매력적이에요. 서양에도 동양적인 것이 융합되고, 동양에도 서양적인 것이 융합되면 좋겠네요. 우리는 이원론적으로 동양과 서양을 구분하는, 그런 세계에 살고 있죠. 우리가 추구해야 하는 것은 서로의 생각들을 공유하고 통합적으로 서로의 삶을 보는 거예요.’

‘Dora Daar’라는 새로운 라이프스타일 프로젝트를 준비 중이라고 들었어요. 어떤 프로젝트인가요?

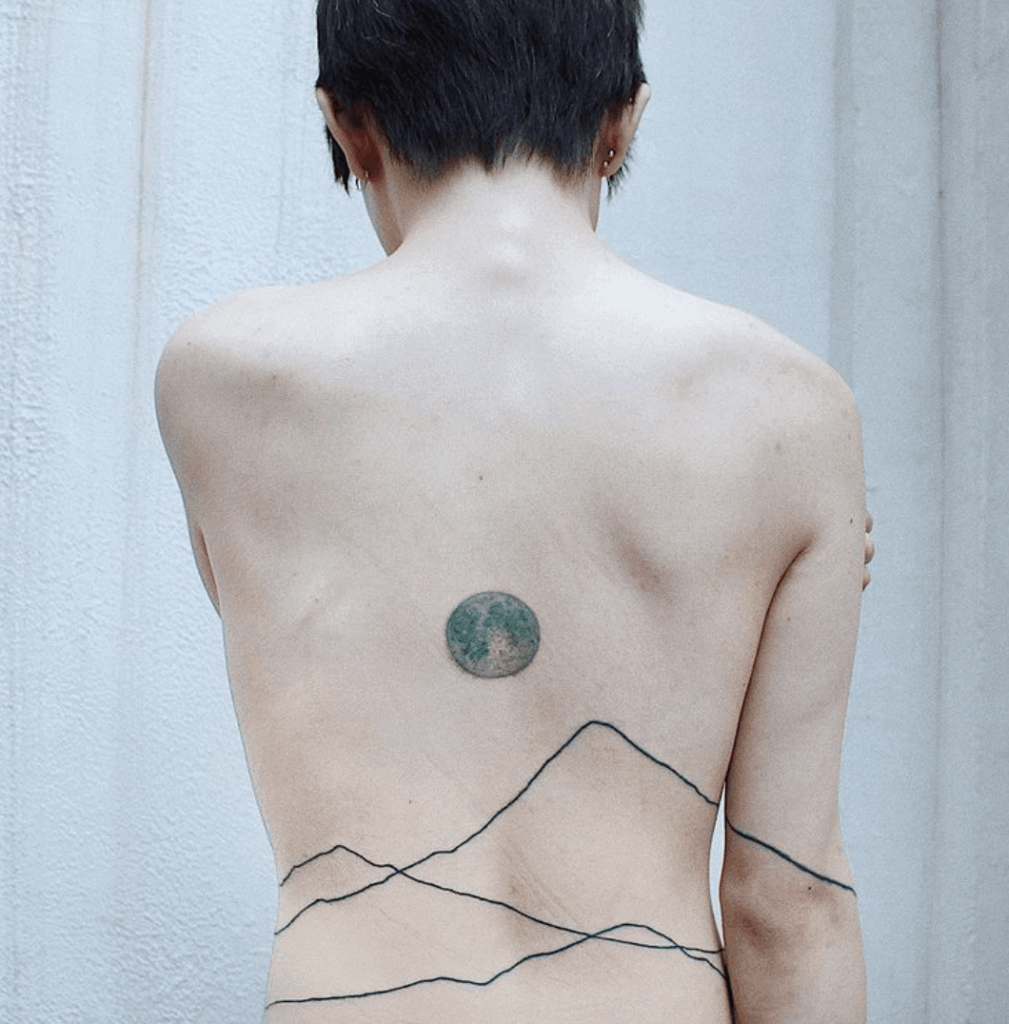

집에 대해 전체론적으로 접근하는 프로젝트에요. 우선 저는 우리의 몸이 우리의 첫 번째 집이라고 말하고 싶어요. 그러고 나서 물리적인 집이 있겠죠. 이 프로젝트는 몸이라는 집과 물리적인 집을 연결시키고자 해요. 사람의 내면이 외면으로부터 투영된 것이고, 외면도 내면으로부터 발현한 것처럼요. 지금까지는 집을 위한 사물을 구상하고 있어요. 단순히 장식을 위한 것이 아니라 존재의 의미가 있는 사물이요. 설명하기 어렵지만 이러한 시도는 앞서 말했듯 몸이라는 집과 영혼의 집을 물질적 집으로 잇는 것이죠.

음식에서 집이라는 공간으로 당신의 미디엄을 확장하게 된 계기는 무엇인가요?

저는 음식과 집이 분리된 주제라고 생각하지 않아요. 트램펄린 같은 거죠. 음식 또한 우리의 집이니까요. 저는 친구와 가족들을 집으로 초대해 자주 밥을 먹는데, 그들을 위해 요리할 수 있다는 것도 제가 집을 좋아하는 큰 이유 중 하나예요. 이렇게 음식과 집은 서로 이어질 수 있는 주제이죠. 그리고 우리가 사는 공간은 우리를 치유할 수 있다고 생각하고요.

마지막 질문이에요. 당신을 꼭 한국에 초대하고 싶어요. 언젠가 한국에 오실 수 있나요?

내일 어때요? (웃음) 당연하죠. 저는 아직 한국에 가본 적은 없지만, 관심이 많아요. 제 친구들도 모두 방문해봤고요. 리추얼(의식)과 보이지 않는 세계라는 측면에서 한국이라는 나라가 저에게 가르쳐줄 것이 많다고 생각해요. 초대는 언제든 환영이에요!

Hi, nice to meet you. Thank you for accepting the interview! We know you are busy.

Thank you for having me. I’m starting this new project, and also very much involved in building schools in Senegal. So I’ve been travelling a lot and having a lot on my plate.

You have been called a food stylist, food conceptualist, and artist. How would you define yourself?

None of the above. I started as an art director and have applied art direction to several different topics, from different angles. I would define myself as a curious person.

First of all, we would like to talk about how Food became your major medium.

I always loved food. I had a restaurant when I was 23 years old, in Brazil, with a friend. It was a very nice experience, a crazy experience too. I started working with food when I met Antoni Miralda, the great food artist from Spain. I met him in a very funny way. We used to be neighbors, living in the same building. One day it was very early in the morning, we ran into each other at a bakery when we were buying bread. We were both in our PJ’s and made fun of each other. That’s how we started talking and developing a friendship. Miralda, at the moment, was given a nice space in the city center of Barcelona, to put together, sort of a food gallery, for food art and food culture. He asked me to run it for him because at the moment he was busy with his own art projects. So I ran the gallery with him for about 3 years. And one day someone came to me to ask me to do a food project with her. I said, “Okay. I will check with Miralda.” And she said, “No. We want your project.” So suddenly I opened a home studio, and I was on my own.

What is the most memorable experience you have had working with Antoni Miralda?

It was 2010 when I met Miralda. At the moment very few people were working with food, and suddenly he kind of introduced me to the idea that food could be used as a medium of expression. But I think that what marked me the most as an experience with him was shaping how I think about food. He just pushes you to have a conversation and to look at it and perceive the subject as a whole, not just a mere portion of it.

What are the characteristics of food as a medium?

Miralda made me start to look at food as a container of stories. When we get together with friends, it is always around food or drinks. Food is a glue, a social glue – it brings us together. When I was starting to realize this and analyzing food in a deeper level, I found it a great tool for expression. Since I am an art director, I’ve been trying to put together in an artistic way. But basically I think that food is a huge carrier of information. We can talk about politics, history, geography, spirituality, art, design. Since we don’t really realize this when we eat, I think it is a great tool to explore. I think it’s only started. There are so many things to research about and for the future, I mean, for the future of how we sustain the world, how we get together.

Basically eating is a political act nowadays; you kind of vote for things every time you eat. At present I am more interested in that kind of speech, or that kind of consciousness about food than the aesthetic part. – we watch a Netflix series about food and we watch Instagram pictures about food – everything is about food. But then I think that the central point of it is put aside – that is what all food means. People who consume food images, food magazines, food shows and whatever don’t necessarily cook. I am more interested in the political act of food, medical part of food, spiritual part of food these days.

“

Sharing a meal is like sharing a communion between people.

What matters is what is happening in terms of energy at the table.

The theme of the CLUMSY Season 1 is ‘Geographical Imagination’. How did your background of growth affect you today?

My background shaped me quite a lot – because I was born in the States, my mother is Argentinian, my father is French, and I’ve been living a little bit around Europe. I would add Brazil to that list. I think the positive thing about having different cultures as a background is that, again, it opens your eyes, makes you perceive things in different ways. The more we expand our geography, the more you learn to integrate as normal – a different culture, a different way of seeing things, different food, different ways of saying hello and love. I feel very fortunate to have experienced different countries, different cultures, growing up, because it gave me the chance to be less divided and be more integrated with life in general.

Why did you decide Barcelona as your base of work and life?

When I arrived in Barcelona, I didn’t really like it. I didn’t plan to move to Barcelona. I just arrived and then stayed due to different circumstances. And then suddenly it’s a city that kind of grew inside of it. Nowadays I love it. It’s my home; it’s my base; I can move around. It’s a small city; I bike everywhere; I have a great quality of life; there is so much nature around. But above all, what I like about this city is the pace. It’s a city that allows you to go slower if you want. But if you want to go faster, you can go faster. But then if you want to go slower again, you can go slower again. And for me, this is quality of life. It’s also a way of a city, giving you space to create and think, to really let your mind get into a different subject. I realized that I couldn’t live in a very hectic or very fast-forward city. I like its pace.

Spain, especially Barcelona’s food culture/food ingredients are known to be very diverse. What is Barcelona’s perception of ‘local food’?

I think it’s a city that you can find very good produce. Tomato – in a lot of places here, it’s still a tomato. There are a lot of new projects of young people – young people who are becoming farmers again, that are pledging to help old projects to be more sustainable, to be more local, to be more engaged with the environment. I think it’s going through a break phase in those terms. I think a lot of people are doing very interesting projects around fish, around vegetables, around fruit – a lot of research going on how we could replace, for instance, meat. There is a great enterprise called Heura – that is doing amazing things and research around new proteins. I think there is a very young generation, very powerful generation, that has local food and the source of food as a mission here. I sense it’s bubbling a lot.

Where and how are you choosing the food that is actually on the table?

When I go grocery shopping, it takes ages because I buy one thing at a shop and another at another one. I really do a tour. I select my produce very well. I try to source it within the people that are producing in the city or near the city or in the province. Basically I buy from people who produce locally. And what I’m lately kind of appreciating also is the stores or the people that buy food, that sell food, that don’t overload their food exposition – I don’t know how to say – like food reserve. For instance, you see on the market here in Barcelona, it’s a very touristic place, a market. There are two markets that are the most popular – what I hate about it is that, wherever you go to this market, you see tons, tons of fruit and fish and veggies because people go there to actually take pictures, and not buy. So I believe that counters, food counters should be more empty than full. Whenever we switch the idea of “buying this because it’s beautiful,” you are going to be better off.

Your presentation style (especially the Thomas Saavedra Gallery, Light without Sunlight) is more reminiscent of the vitality of food itself and the environment in which it grows. Why do you pursue this style? Where do you get your inspiration?

Because I get my inspiration mostly (from) nature. For me, nature is the most perfect, my muse. So called food design is an industry term. For me, food is perfectly designed already. There is nothing to do about it. Watermelon is beautiful in design itself. So I tend not to manipulate food that much. Food is perfect as it is, and I try to bring out the beauty of the food to make people understand that, as it is, it is beautiful. There is nothing I can do to make it better in appearance.

We prepare meals and eat with people every day. What makes our eating time special?

Sharing a meal is like sharing a communion between people. What matters is what is happening in terms of energy at the table. Taking out the boundaries of where food comes from or where people proceed from… it’s what you share in terms of energy and what that meal can produce to that specific group that are sharing the same pie, or the same fruit, or breaking bread. They say that when you break bread, you cannot break each other’s neck.

CLUMSY 클럼지

RELATED POSTS